呼吸器内科

呼吸器内科は8名の常勤医と8名の非常勤医(内6名は群馬大学からの派遣)で診療を行っている。日本呼吸器学会認定研修施設、日本アレルギー教育研修施設等に認定され、最新の医療を安全に提供できるよう日々研鑽している。じん肺・アスベスト肺などの呼吸器疾患関連の検診、肺癌に対するセカンドオピニオン外来も行っている。

当科では年間約200例の気管支鏡検査を行っており、初診から確定診断・治療方針決定まで短期間で行えるよう心掛けている。また機器更新を常に行い最新の内視鏡システムを備え、蛍光気管支鏡、超音波気管支鏡下針生検、ガイドシース併用気管支腔内超音波断層法、仮想気管支鏡、局所麻酔下胸腔鏡など用い、診断率を高めている。

肺癌に対し当科が主に担当する治療は抗癌剤治療であり、様々な臨床試験へも積極的に参加し、よりよい治療法の選択に努めている。現在、肺癌に関わる遺伝子が多数同定され、分子標的薬を用いた治療は日々進歩している。肺癌組織より遺伝子変異の有無を確認し、肺癌診療ガイドラインに沿ったよりよい治療選択を行っている。また、免疫チェックポイント阻害薬を用いた免疫療法が日々進歩しており、当院では積極的に用いている。

肺癌の終末期治療も当科の重要な役割のひとつであり、緩和ケアチームとともに患者さんに寄り添った疼痛・呼吸苦対策、精神的な援助を行っている。

呼吸器感染症、慢性閉塞性肺疾患、気管支拡張症、気管支喘息、間質性肺炎など各種呼吸器疾患も積極的に治療しており、当院では非癌性の呼吸器疾患が増加してきている。さらにこれら疾患による低肺機能(慢性呼吸不全)に対する薬物療法、呼吸リハビリテーション、在宅酸素療法、慢性呼吸不全認定看護師の介入なども積極的に行っており、慢性呼吸不全認定看護師による看護外来も行っている。

その他、サルコイドーシス、膠原病肺など特殊な呼吸器疾患についても放射線診断科、呼吸器外科、病理診断科と連携して急性・慢性の呼吸器疾患全般に対し適切な診断、治療を行っている

検査方法

蛍光気管支鏡

気管支の正常な組織には、ある特定の波長の光に反応して光る「自家蛍光」という性質があります。がんができると、その性質が失われて自家蛍光が起きなくなります。この性質を利用して肺門型肺癌や前癌病変の早期発見しようというのが蛍光気管支内視鏡検査です。この検査では、自家蛍光を促がす特定の波長の光をあてます。すると、正常な組織は淡い緑色に光り、がん組織は黒っぽく見えます。この変化を高感度カメラで観察して、病変を検索します。通常の気管支内視鏡では見つけにくい癌でも、蛍光気管支内視鏡検査では、場所の特定がしやすくなり、より早期の肺がんを見つけることが可能となります。また、がんの広がりを調べることもできます。

超音波気管支鏡下針生検(EBUS-TBNA)

気管支鏡で直視できない気管・気管支の壁外にあるリンパ節を観察し、気管・気管支壁を貫いてリンパ節に針を刺して、リンパ節内の細胞や組織を吸引して採取する方法です。従来、縦隔・肺門リンパ節の腫大している病変に対しては、ブラインドで吸引針生検を実施しておりました。EBUS-TBNAではリアルタイムに直接リンパ節を画像上視認しながら針生検することができ、またリンパ節近傍の血管も避けることが出来ます。従来の方法と異なり、EBUS-TBNAは安全面、診断面で共に今まで以上に向上してきております。肺がん疑いに限らず、サルコイドーシスやリンパ腫疑いなど縦隔・肺門リンパ節の腫大している病変に対して生検することが可能となりました。

ガイドシース併用気管支腔内超音波断層法(EBUS-GS)

通常、経気管支肺生検は正面と側面からのX線透視下に生検鉗子の位置を確認しながら行われます。しかし、結節が小さかったり、淡かったりしてX線透視でははっきり同定できないものや縦隔や横隔膜に隠れてしまい透視下には見えないものに対する生検は困難を極めるものでした。このような病変に対するアプローチとしてガイドシース併用気管支腔内超音波断層法(EBUS-GS)があります。当院ではEBUS-GSを導入し、X線透視下では同定不可能であった陰影に対して生検が可能となっております。またEBUS-GSはガイドシースを残すため繰り返す生検、ブラッシングが可能であり、出血量も大変少ないです。

バーチャル気管支鏡

バーチャル気管支鏡はCTで撮影された3次元データをもとに内視鏡で観察したような画像を作成する方法です。バーチャル気管支鏡と実際の気管支鏡の画像はほぼ一致します。生検のためには標的病変に印をおき、そこに誘導するナビゲーション(黄色い線)を作成します。気管支鏡検査前にバーチャル気管支画像を作成することにより、生検の診断率の向上とともに、検査の簡易化、検査時間の短縮も望めます。

局所麻酔下胸腔鏡

胸水貯留の診断目的として、胸腔穿刺や胸膜生検が行われます。以前の盲目的な生検法では診断率が高いものとは言えませんでしたが、胸腔鏡を用いた直視下生検の普及に伴い、診断率は飛躍的に向上するようになりました。胸腔鏡は全身麻酔下に外科医が行う手技でしたが、近年は局所麻酔下に内科医が行えるようになってきました。局麻下胸腔鏡は、簡便かつ安全で、低侵襲な検査法として位置づけられております。その手技は、胸腔内へのポート(フレキシブルトロッカー)挿入、胸水排液、胸腔内観察、壁側胸膜生検、胸腔ドレーン留置を一連の操作として施行します。

統計情報

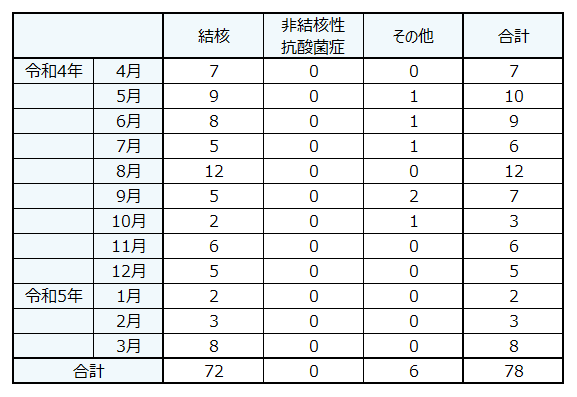

令和5年度 月別・疾患別 結核病棟入院患者数

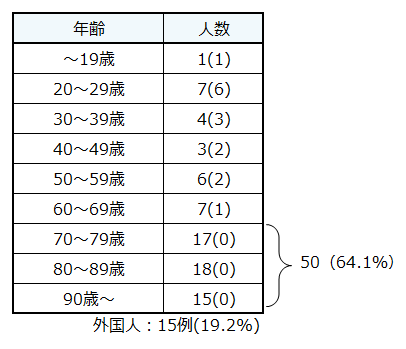

令和5年度 年齢階級別 結核病棟入院患者数(外国人数)

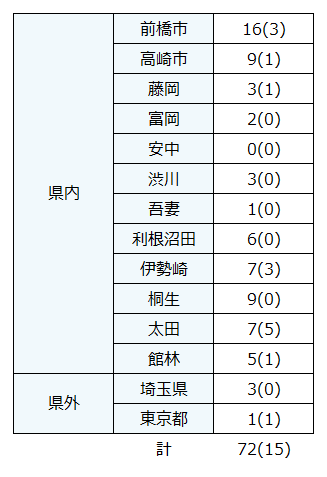

令和5年度 管轄保健所別 結核病棟入院結核患者数(外国人数)

医師紹介

| 役職 | 統括診療部長 |

|---|---|

| 名前 | 渡邉 覚 (わたなべ さとる) |

| 卒年 | 獨協医科大学 昭和60年卒 |

| 専門分野 | 呼吸器内科 |

| 資格 |

|

| 役職 | 内科系診療部長 |

|---|---|

| 名前 | 吉井 明弘 (よしい あきひろ) |

| 卒年 | 浜松医科大学 平成6年卒 |

| 専門分野 | 呼吸器内科 |

| 資格 |

|

| 役職 | 呼吸器内科医長 |

|---|---|

| 名前 | 桑子 智人 (くわこ ともひと) |

| 卒年 | 群馬大学 平成20年卒 |

| 専門分野 | 呼吸器内科 |

| 資格 |

|

| 役職 | 呼吸器内科医長 |

|---|---|

| 名前 | 大崎 隆 (おおさき たかし) |

| 卒年 | 東京医科歯科大学 平成22年卒 |

| 専門分野 | 呼吸器内科 |

| 資格 |

|

| 役職 | 呼吸器内科医師 |

|---|---|

| 名前 | 落合 麻衣 (おちあい まい) |

| 卒年 | 群馬大学 平成21年卒 |

| 専門分野 | 呼吸器内科 |

| 資格 |

|

| 役職 | 呼吸器内科医師 |

|---|---|

| 名前 | 村田 圭祐 (むらた けいすけ) |

| 卒年 | 群馬大学 平成26年卒 |

| 専門分野 | 呼吸器内科 |

| 資格 |

|

| 役職 | 呼吸器内科医師 |

|---|---|

| 名前 | 申 悠樹 (しん ゆうき) |

| 卒年 | 群馬大学 平成28年卒 |

| 専門分野 | 呼吸器内科 |

| 資格 |

|

| 役職 | 呼吸器内科医師 |

|---|---|

| 名前 | 新井 史人(あらい ふひと) |

| 卒年 | 群馬大学 令和4年卒 |

| 専門分野 | 呼吸器内科 |

| 資格 |

| 役職 | 名誉院長 |

|---|---|

| 名前 | 斎藤 龍生 (さいとう りゅうせい) |

| 卒年 | 群馬大学 昭和53年卒 |

| 専門分野 | 呼吸器内科 |

| 資格 |

|